26 de enero de 1983. El frío invierno de la meseta castellana se deja sentir en los huesos mientras tres adolescentes vuelven a casa para comer rápidamente antes de regresar a la jornada vespertina en el instituto. Tienen 14 años apenas cumplidos y no parecen ser muy diferentes de cualquier chaval de su época. Los tres visten con la «coreana» de moda. Los tres odian tener que acudir a diario a clases que creen que no sirven para nada. Los tres acumulan un inmenso cerro de suspensos ya en la primera evaluación. Acaban de empezar 1º de BUP y para la mayoría de sus profesores, ellos y buena parte de sus compañeros, no son más que una pandilla de «verracos» que se dedican a perder el tiempo hasta que sus padres les pongan a trabajar.

Vuelven a casa hablando de política. Mientras dos de ellos se consideran socialistas y están eufóricos por la reciente victoria del PSOE, uno de ellos se manifiesta anarcosindicalista. Discuten sobre Marx, sobre Bakunin, sobre la Guerra Civil. Los tres ven la única cadena de televisión existente y tienen La Clave, un programa muchas veces ininteligible para sus poco amuebladas cabezas, como punto de referencia de sus bizantinas conversaciones. Están en plena edad del pavo, en la que mezclar política con agrias luchas dialécticas sobre si AC/DC son mejores que esos nuevos que se llaman Iron Maiden es lo habitual. La confusión del adolescente. Ni tan siquiera adornada por ingenuos sueños de lo que puede deparar el futuro.

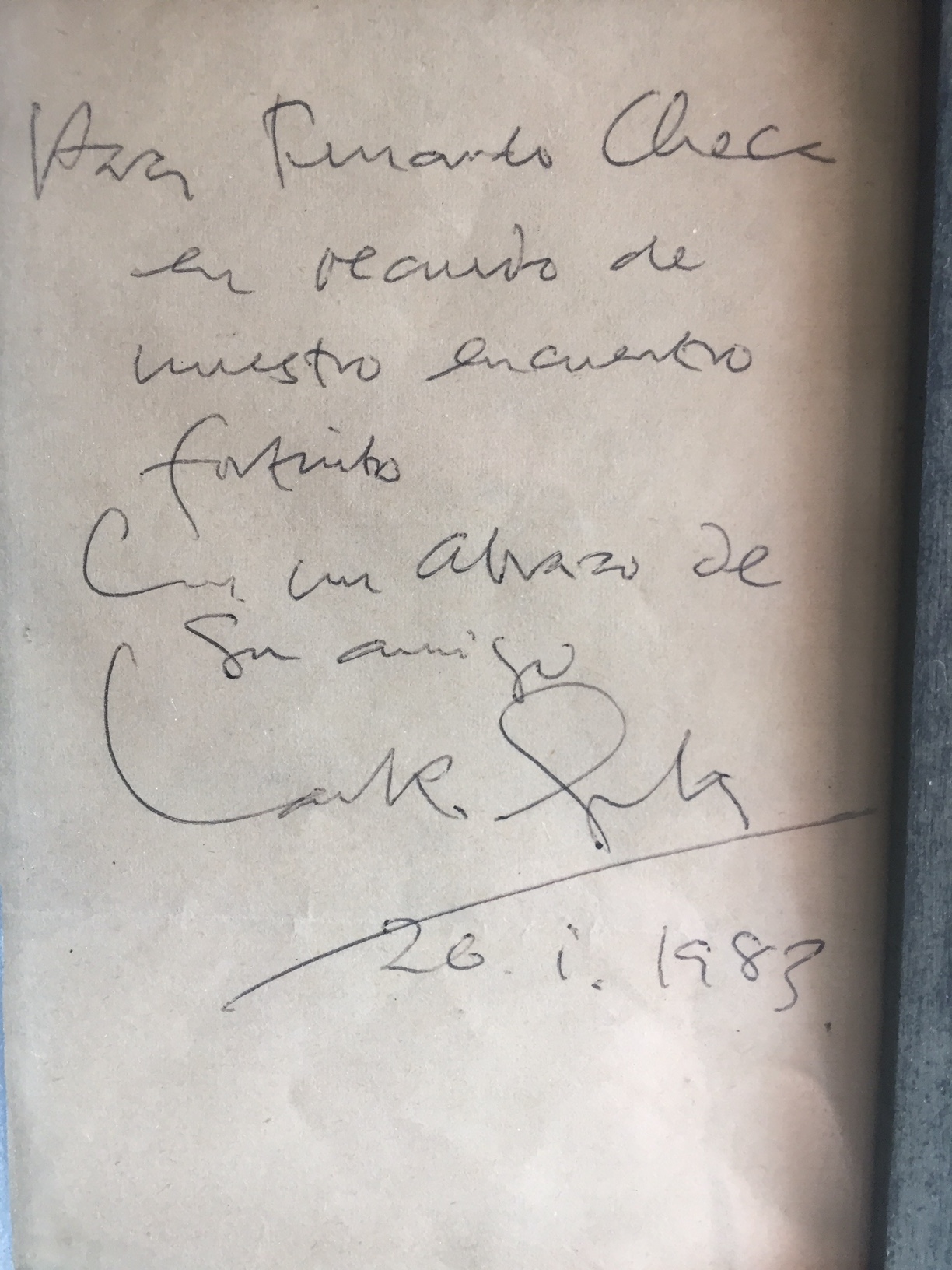

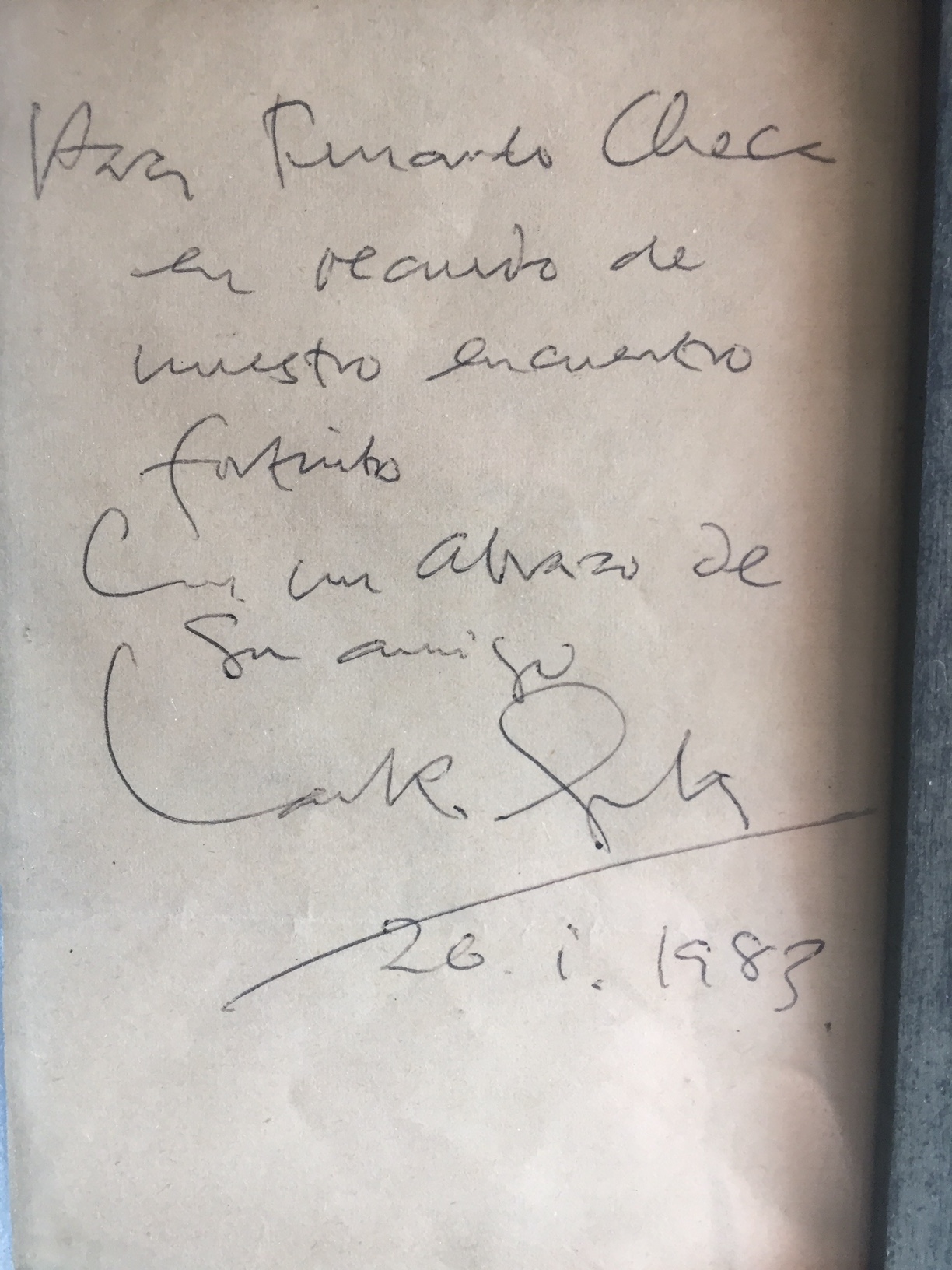

De pronto, mientras caminan por la Plaza Mayor, uno de ellos casi lanza un grito: «¿Habéis visto? ¡Ian Gibson!». Sus dos compañeros le miran con incredulidad. Los tres han visto hace unas semanas un programa de La Clave sobre José Antonio Primo de Rivera y los tres saben que Ian Gibson es un escritor extranjero que ha publicado no hace mucho un libro titulado «La noche en que mataron a Calvo Sotelo». No lo han leído. Y tampoco tienen muy claro quién era ese señor, aunque han quedado deslumbrados por el escritor que dice en la tele lo que ellos quisieran ser capaces de expresar. «Imposible. Qué va a hacer Ian Gibson en Aranda». «Tu estás tonto». Pero aun así los tres dan media vuelta y comienzan a seguir a un tipo alto, con pinta de extranjero despistado, que desentona entre los paisanos burgaleses. Al comienzo de la Calle Isilla ya no pueden aguantar más y uno de ellos, espoleado por la vergüenza de sus dos compinches, hace el esfuerzo de adelantar el paso. «Perdone, ¿por casualidad es usted Ian Gibson?». «Por casualidad, no. Soy Ian Gibson» es la respuesta que recibe mientras unos ojos claros parecen taladrar a los chavales. El escritor contesta muy serio aunque un instante después lanza una inmensa sonrisa que deja a los chicos sin palabras. «¿Qué le trae por Aranda? Es increíble verle aquí» espeta el valiente, mientras que la incredulidad del irlandés da paso a la diversión por ser interrogado por tres micos que apenas deben haber salido del colegio. «He venido a comer. Estoy buscando este restaurante…». Aranda de Duero, la capital del lechazo y del vino. Qué si no podría hacer allí. Al momento los tres pelones le proponen acompañarle. Casa Corrales es el destino. Destino cercano hasta el cual la conversación vuelve a la época de la República Española. Los tres adolescentes oscilan entre dar su opinión y escuchar al hispanista en una clase de historia única, personal, total y absolutamente irrepetible. Breve, también. Que termina con tres apretones de mano, muy serios y un «por favor, nos podría firmar un autógrafo» casi musitado al cuello de la parca azul.

Llegan los chavales a sus casas para comer. Con más de una hora de retraso. Y apenas un rato después vuelven a encontrarse. La bronca recibida por la tardanza no parece haber sido insalvable. Los tres preciados papeles garabateados han servido como salvoconductos en esta ocasión. Hasta la próxima pelotera en casa, que no tardará en llegar. Odian el instituto. Odian las clases y a sus profesores. El mundo les odia a ellos. Tienen 14 años.

Llegan los chavales a sus casas para comer. Con más de una hora de retraso. Y apenas un rato después vuelven a encontrarse. La bronca recibida por la tardanza no parece haber sido insalvable. Los tres preciados papeles garabateados han servido como salvoconductos en esta ocasión. Hasta la próxima pelotera en casa, que no tardará en llegar. Odian el instituto. Odian las clases y a sus profesores. El mundo les odia a ellos. Tienen 14 años.

1993. Han pasado diez años. Uno de ellos trabaja en Televisión Española. Aquella en la que Ian Gibson había aparecido y había guiado los debates de su adolescencia. Otro, hace un año que ha terminado la Licenciatura en Historia. El tercero, tras acabar su primera carrera, está a punto también de licenciarse en Historia Contemporánea. Recuerdan aquel lejano día. Lo comentan. Se sorprenden de los giros que da la vida. No son los desahuciados mentales que les suponían en el instituto. Y recuerdan la figura de Gibson. Han leído a Lorca. No solo por la genialidad del poeta, sino porque aquel héroe que les hizo caso en vez de mandarles al cuerno lleva años escribiendo sobre él. Uno de ellos se conjura ante el resto: «algún día volveré a ver a Ian Gibson. Le recordaré nuestro encuentro y le pediré de nuevo que me firme un autógrafo». Sus dos compañeros saben que así será. Y que ellos también harán lo posible por repetir aquel momento.

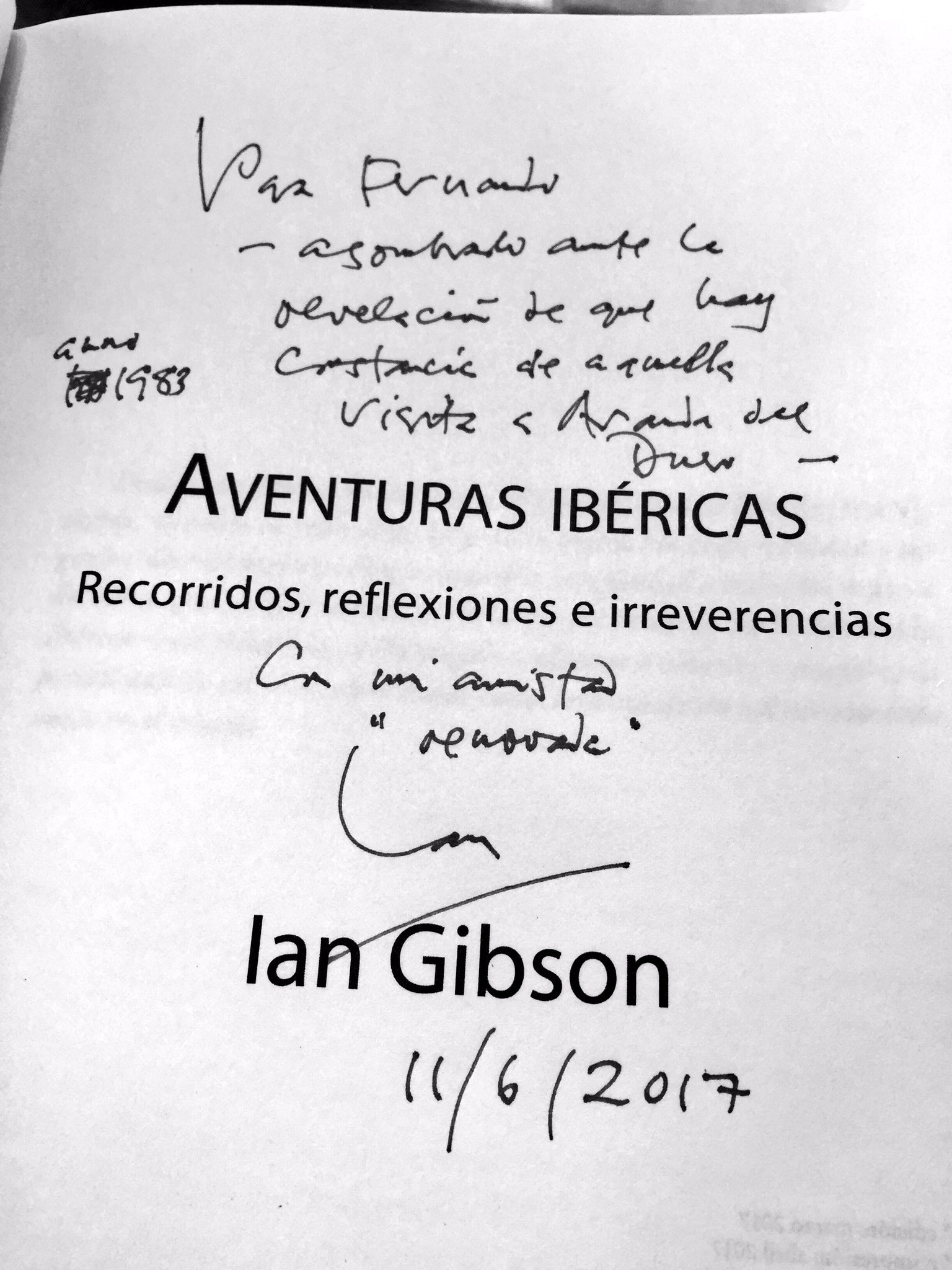

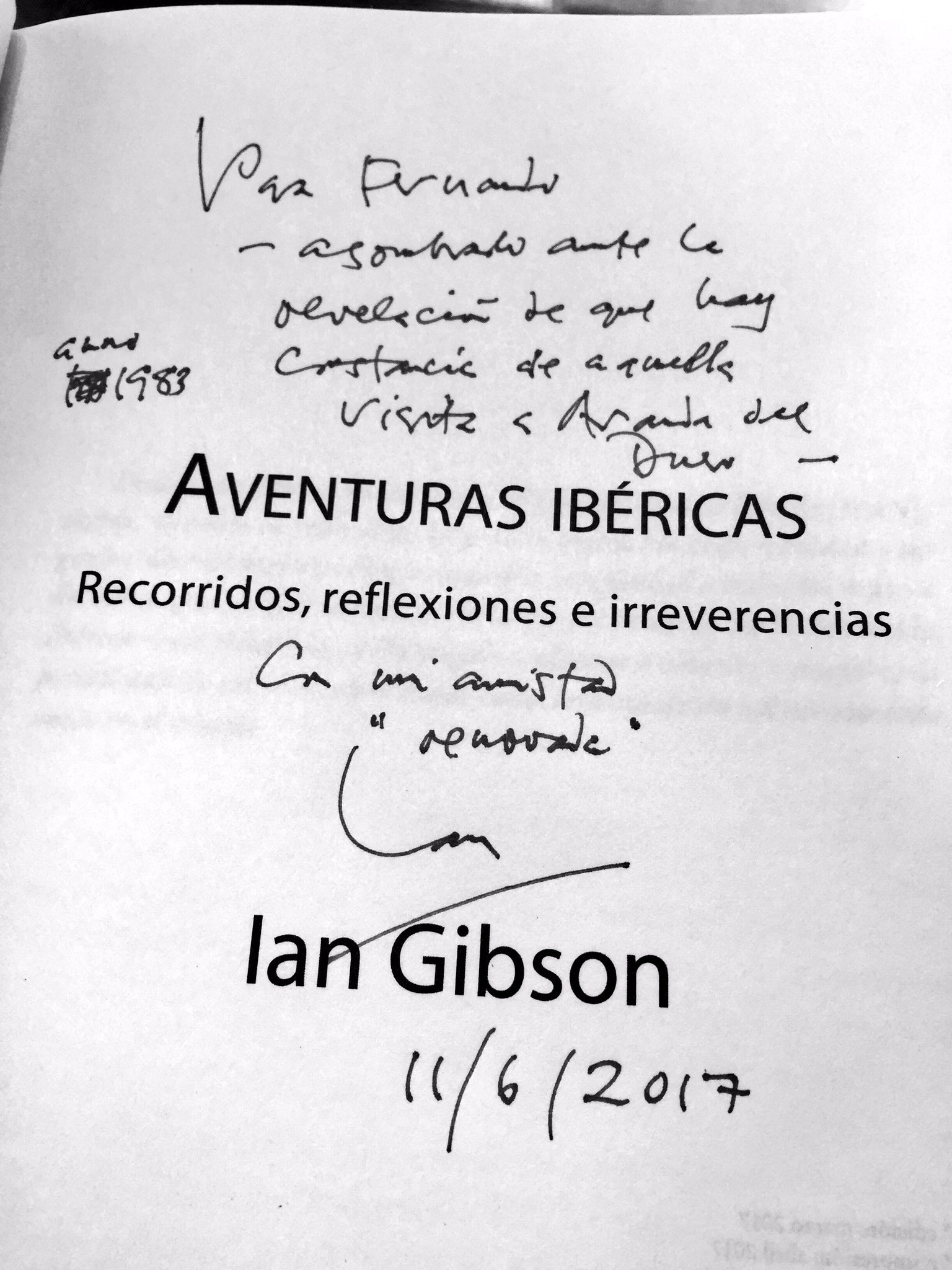

11 de junio de 2017. Más de 34 años después de aquel frío día de enero. Ian Gibson ha seguido escribiendo y publicando. Es considerado uno de los mejores hispanistas del mundo. Hace décadas que vive en España y su último libro, «Aventuras ibéricas» hace poco que ha visto la luz. Un recorrido por el país que un día le acogió, un ensayo que ofrece retazos de una vida, a caballo entre lo autobiográfico y lo costumbrista. El escritor cumple con su trabajo visitando la ineludible cita de la Feria del Libro de Madrid. Día de firmas y día de anécdotas. Como la de enfrentarse a una edición del libro en la que las erratas de los mapas que lo abren y lo cierran hacen que se pierda un poco el sentido de la obra. Y como la de encontrarse con uno de aquellos niños de hace más de treinta años. De escuchar de su boca lo que significó aquel momento para aquel crío. De mirar asombrado el ajado papel, amarillento por el paso del tiempo, y recordar de pronto la fecha y el motivo de su visita a Aranda de Duero aquel 26 de enero.

El escritor y el niño que hace ya muchos años abandonó la inocencia comparten una cerveza. Vuelven a hablar de política. Y de historia. Y de España. Y se produce el momento esperado. Tantos años después las palabras vuelven a juntarse en una dedicatoria, tan especial como deseada. El tiempo parece detenerse y el hombre que una vez, siendo niño, regresó a su casa volando de emoción, vuelve a vivir aquella sensación al despedirse. «Por casualidad, no. Soy Ian Gibson.»…

El escritor y el niño que hace ya muchos años abandonó la inocencia comparten una cerveza. Vuelven a hablar de política. Y de historia. Y de España. Y se produce el momento esperado. Tantos años después las palabras vuelven a juntarse en una dedicatoria, tan especial como deseada. El tiempo parece detenerse y el hombre que una vez, siendo niño, regresó a su casa volando de emoción, vuelve a vivir aquella sensación al despedirse. «Por casualidad, no. Soy Ian Gibson.»…